2025.10.30

玉葱直播の実証を見学して感じたこと

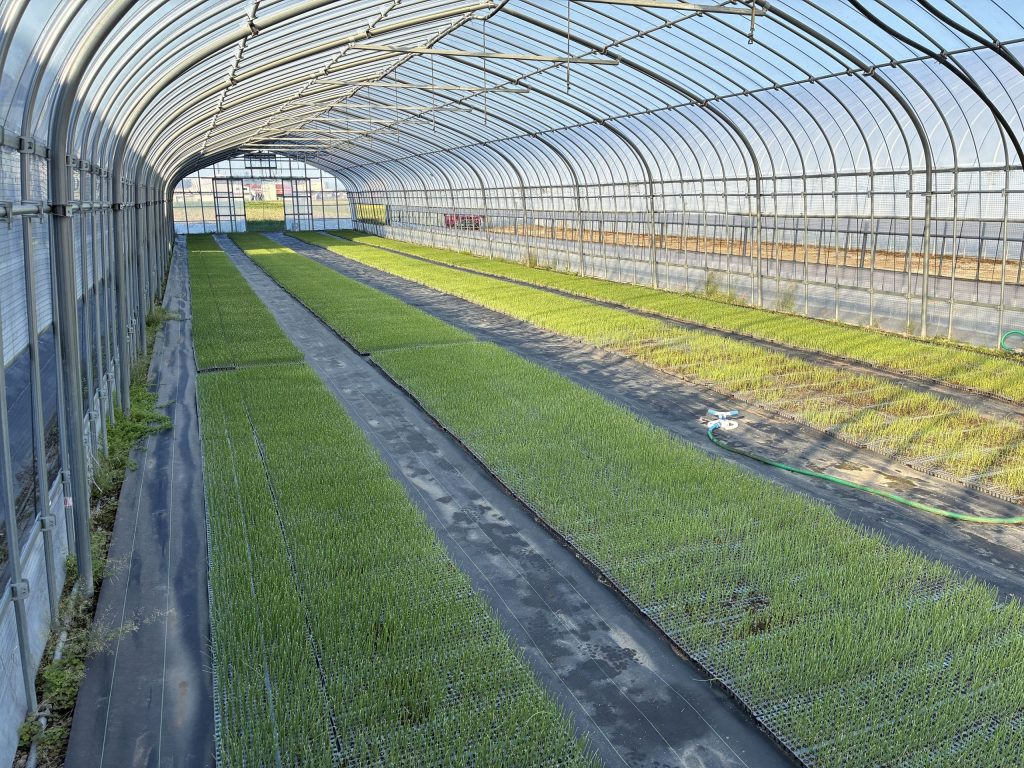

国内農業における課題解決の取り組みとして、生産性の向上や労働力不足解消のため、スマート農業の実証や活用が各地で行われています。本日は、玉葱の直播の実証に立ち会わせて頂いて感じたことをお伝えしたいと思います。

収穫・調整作業が負担とされる野菜のなかで、玉葱の栽培は機械化体系が確立されている品目になります。なお、収穫機を導入するには、おおよそ3~5ha以上の作付けが必要とされています。

作付拡大に向けて収穫作業に続いて課題となる工程は、育苗・定植とされており、各地で直播の実証が進められています。

一般的に玉葱の直播栽培のメリットは、

- 育苗におけるトレイや培土、播種機などの資材費や育苗管理の人件費が削減できる

- 定植作業が不要になることから、作業時間と人件費が削減できる。移植機も不要

- 移植による根のダメージがないため、根の活着が良く生育がスムーズ

一方で、デメリットは、

- 天候や土壌条件に大きく左右され、発芽率が不安定(特に乾燥や豪雨の影響を受けやすい)

- 苗が小さいうちは雑草に負けやすく、雑草の管理が難しい(除草剤の使用タイミングにも注意が必要で、除草作業も増えやすい。)

- 土壌病害や害虫の影響を受けやすい

などとされています。

実際の現場での運用(実証)では、移植栽培と比べて留意点する点も多数あります。

- 発芽率を向上させるため土を細かくする必要があり、複数回の耕耘作業が必要になる。圃場の準備を約1ケ月半程度早く進める必要があり、前作からの圃場選定やほかの農作業との調整が必要。

- 畝たて同時播種の体系をとる場合は、よい土壌の条件での作業が求められる。天候を見ながらの播種作業を行うことが求められ、作業中も播種深度など圃場の状態に合わせて調整が必要となる

- 播種後の天候に応じた対応が必要。適度な降雨が望ましく、極端な乾燥や高温では発芽不良となり、集中豪雨などがあると生育不良になる。状況に応じて、蒔き直しも想定しておき、判断が必要。

直播と移植では、スケジュール以外にも防除の薬剤やタイミングも見直す必要があり、新たな作物・作型に取り組む意気込みが必要と感じました。年次変動の影響を受けやすい直播は、技術や経験が伴わないと手探りの状態が続くリスクがあり、玉葱の基本的な栽培技術や経験を取得しておく必要があります。

播種がうまくいった後も、規模拡大に向けては、自動操舵による畝たてや中耕・除草機、収穫後の乾燥・出荷体系など新たに発生するボトルネックを改善・調整しながら最適な解を求めていくことが続きます。数年先を見据えた経営の方向性や判断にも関わってきます。スマート農業の活用は期待できる部分が大きい反面、現場ではスマートに進まないことを実感しました。

なお、本年の直播は、気温や降水量にも恵まれたこともあり、発芽率は90%以上になりました。ただし、一部の圃場ではヨトウムシやネキリムシなどの被害を受けました。進捗は機会を見つけて、報告していきたいと思います。